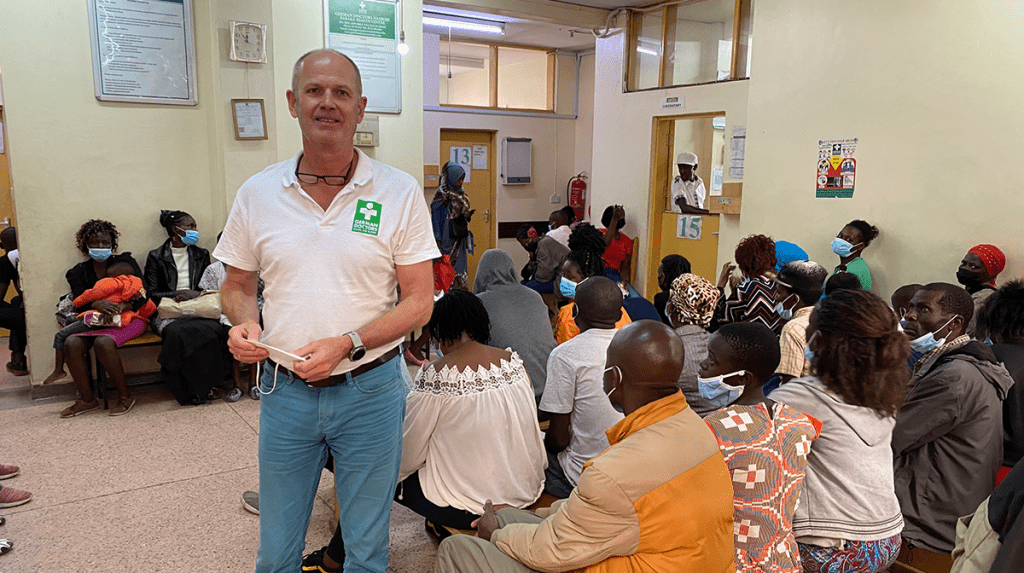

Volles Wartezimmer in Nairobi

Ein Interview mit German Doctors-Einsatzarzt Dr. Arno Brickenkamp von www.brickenkamp.de/blog

Wieso hast du dich dazu entschlossen, in einem Slum Menschen in Not zur Verfügung zu stehen und ihnen Hilfe zu leisten?

Dr. Brickenkamp: Das ist ein Traum – oder vielmehr eine Idee – die ich schon mit dem Studium hatte. Das Gute an dem Beruf eines Arztes ist ja, dass ein Knochenbruch auf der ganzen Welt ein Knochenbruch ist, und eine Blasenentzündung ist auf der ganzen Welt eine Blasenentzündung. Als Arzt kann man damit immer international arbeiten. Das einzige Hindernis ist die Kultur und die Sprache, aber die kann man zumindest zum Teil ja ganz gut überwinden.

Das ist einer der Gründe, warum ich Mediziner geworden bin: mit Menschen arbeiten zu können und das mit der Option der internationalen Arbeit. Ich habe das bisher nicht so wahrnehmen können, denn mit der Gründung einer Familie und einer Praxis, bleibt die Zeit für solche Projekte einfach nicht. Jetzt bin ich Rentner und die Situation ist eine ganz andere. Ich hatte endlich die Option und die Chance, Teil eines solchen Projektes sein zu können. Ich konnte damit den Menschen etwas zurückgeben. Die kulturellen Aspekte haben mich auch interessiert und ich bin froh, auf diesem Weg zu helfen.

Gab es einen speziellen Grund, warum du dir Kenia als Destination ausgesucht hast?

Dr. Brickenkamp: Nein, das hatte keinen speziellen Grund. Die German Doctors haben in sechs verschiedenen Ländern Projekte. In Kenia sind es drei an der Zahl und weitere in bspw. Indien und auf den Philippinen. Man muss immer schauen, welches Projekt zu einem selbst passt. Es gibt auch Projekte, die andersausgelegt sind, mit mehr „Barfuß-Medizin“, wo du nur dein Stethoskop und deinen Menschenverstand hast.

Wir hatten in dem Projekt, wo ich war, eine ganze Ambulanz und ein Labor. Wir waren gut ausgestattet. Ich wollte nicht direkt ins eiskalte Wasser springen und das gut ausgestattete Labor war ein großer Punkt, den ich bei der Auswahl des Projektes bedacht habe

Ihr wart also sehr gut ausgestattet vor Ort – wie eine eigene kleine Klinik?

Dr. Brickenkamp: Wir hatten ein Basis-Labor. Wir konnten einigen Laborwerte testen und das hat in den meisten Fällen ausgereicht. Was vor allem ein großer Pluspunkt ist, ist das Ultraschallgerät. Ein sehr gutes sogar. Ich hätte einige schwerwiegende Diagnosen ohne Ultraschall nicht stellen können. Ich hätte einen Verdacht äußern können, natürlich. Man hat den Krankheitsverlauf, die Krankheitsgeschichte und ich habe einige Jahre an Berufserfahrung. Daraus hätte ich einen Verdacht äußern können, aber das endgültige Ergebnis gibt dann doch der Ultraschall. Ich habe sicher über 100 Diagnosen damit abgesichert. Das ist schon wichtig, um gezielt weiter vorgehen und behandeln zu können. Was mir auch sehr wichtig war, waren die Kollegen vor Ort.

Das Projekt in Kenia besteht schon 25 Jahre. Vor Ort ist eine Langzeitärztin, sie ist in diesem Fall auch Kenianerin und spricht Kisuaheli. Dann sind immer ein Chirurg und ein Kinderarzt dort. Ich war als Allgemeinmediziner dort. Und als Mädchen für alles. Aber ich konnte die Kolleginnen und Kollegen jederzeit rufen und Fragen stellen und natürlich auch umgekehrt. Es ist eine klare Struktur vorgegeben. Die fachliche Kompetenz zur Behandlung der Menschen habe ich mir schon zugeschrieben, aber mit den Strukturen und allem umgehen, das hielt ich für die größte Herausforderung. Denn du hast von der ersten Sekunde an Verantwortung für Menschenleben. Natürlich kommt dann noch die Sprachbarriere hinzu, die einem das Arbeiten sehr erschwert und sich stark von dem unterscheidet, was ich kenne. Aber ich hatte einen Übersetzer dabei und man schafft es dann doch sich zu verständigen. Auch die Krankheitsbilder unterscheiden sich natürlich. Zuhause schöpfen wir mit der westlichen Medizin aus dem Vollen. Wir haben über 5.000 Laborwerte, MRT, CT, die Liste ist endlos. Man kann aber auch mit weniger vernünftige Medizin machen. Wir hatten vier Laborwerte. Aber das hat ausgereicht.

Wie war dein Alltag, hattest du einen klassischen 9-5 Tag?

Dr. Brickenkamp: Könnte man so sagen. Von montags bis samstags war die Sprechstunde geöffnet. Ich hatte in der Zeit drei der Samstage frei. Man braucht die freien Tage aber auch. Einige der Kolleg*innen, die mit mir da waren, waren schon älter und ich habe das selbst gemerkt: bei den ganzen neuen Eindrücken und der Flut an Patientinnen und Patienten, braucht man Zeit, um die Tage zu verarbeiten – geistig und körperlich. Ich habe jeden Tag sehr viele Patienten gesehen. Mein Rekord war die Behandlung von 80 Menschen an einem Tag. Das ist im Vergleich zu dem, was ich kenne, eine unfassbar hohe Zahl.

Zusätzlich habe ich noch ein paar Ultraschalluntersuchungen für das Team gemacht – auch viel Schwangerschaftsvorsorge. Wenn im Wartezimmer 200 Leute warten, ist keine Zeit für eine Pause oder zum Durchatmen. Man funktioniert so gut es geht und hilft bei den Kollegen aus, wenn Land unter

ist. Wir hatten auch Freizeit. Ein Wochenende sind wir mit dem Zug nach Mombasa gefahren und haben es uns gut gehen lassen. Ich habe auch eine großartige Wanderung gemacht. Wir waren mit den Kollegen abends in Bars und Restaurants und haben die Kultur noch näher und stärker kennengelernt.

Hattest du den Eindruck, dass dein Facharzt-Ausbildung – du bist ja Urologe – dir Vorteile gebracht hat?

Dr. Brickenkamp: Ja klar! Es sind auch viele Menschen gekommen, weil sich herumgesprochen hat, dass ein Urologe in der Ambulanz ist. Es kamen auch Leute, die eigentlich nicht in den Slums gelebt haben aus den umliegenden Städten, nur um von mir behandelt zu werden. Einige Mitarbeitende, die vorher schon da waren, haben den Patient*innen sogar gesagt, sie sollten besser nochmal wieder kommen, wenn ichdann da bin. Ich habe also viele bekannte Krankheitsbilder gesehen.

In der Masse habe ich aber nicht so viele Patienten mit einem speziellen urologischen Problem gesehen. Eine Blasenentzündung oder ähnliches konnten auch alle meine Kolleginnen und Kollegen identifizieren. Ich hatte eher Fragestellungen, wo es darum ging, ob jemand nierenkrank ist oder einen Blasentumor oder ein

Prostatakarzinom hat. Mein Vorteil war halt wirklich, dass ich sehr gut mit dem Ultraschall umgehen kann, auch im ganzen Bauchraum. Die Urologie ist in vielen Teilen auch sehr fortschrittlich, das kam

mir schon zugute

Sind die Menschen vor Ort so weit aufgeklärt, dass sie wissen, worauf sie beim Leben in den Slums achten müssen?

Dr. Brickenkamp: Das ist eine schwierige Frage. Das Problem ist, dass der Bildungsstand niedrig ist und man dieses Wissen auch nicht richtig abfragen kann. Viele Mütter haben auch gar nicht die Chancen ihre Kinder zu beaufsichtigen, wenn sie z.B. in den dreckigen Wasserläufen spielen. Viele Mütter sind alleinerziehend mit mehreren Kindern. Es gibt Projekte von Organisationen, da sind Streetworker vor Ort und sprechen mit den Menschen und versuchen zu sensibilisieren.

Es gibt z.B. auch Family Planning Programme, bei denen den Frauen Hormonimplantante zur Verhütung angeboten werden. Das ist aber auch häufig schwierig, weil die Religion es verbietet und in den Slums den ganzen Tag verschiedene Prediger von verschiedenen Religionen unterwegs sind. Gender based violence ist auch ein großes Thema, besonders bei jungen Mädchen, die nicht unbeaufsichtigt draußen spielen können, weil sie in zu großer Gefahr sind. Ich will nur sagen: die Probleme vor Ort gibt es in vielen Teilen der Welt. Und sie sind der Situation geschuldet. Das sind alles Schwierigkeiten, die man nicht mal eben mit einem Gespräch beheben kann.

Was für Dr. Brickenkamp die schönste Erinnerung an die Zeit war, wie er das Erlebnis seines Aufenthalts einordnet und ob er einen weiteren Einsatz plant, können Sie im vollständigen Interview unter www.brickenkamp.de/blog nachlesen.

(2 Stimme(n), Durchschnittlich: 4,50 von 5)

(2 Stimme(n), Durchschnittlich: 4,50 von 5)

Schreiben Sie einen Kommentar