Kalkutta hat sich nicht verändert

Ein Bericht von Einsatzärztin Dr. Gudrun Greeff aus Kalkutta

Wie ist es so, wenn man nach (in dem Falle vier) Jahren an den gleichen Ort zurückkommt, man fragt sich, wie es denn so aussehen wird und was es wohl alles Neues geben wird… Dann fährt man mit dem gleichen Auto, dass es bereits vor vier Jahren gab (nur eben mit dem Zahn der vier Jahre behaftet) durch Kalkutta und merkt, dass sich zumindest auf dem Weg nichts verändert hat. Der Dreck ist der gleiche, der Lärm ist der gleiche und eigentlich war schon bei dem Geruch, den die Stadt erfüllt, alles wieder präsent. Unsere Andhul Road, die Straße in der wir leben, ist noch voller als sonst, muss ja auch, die Menschen sind ja um ein Vieles mehr geworden und die 4,5 Millionen Einwohner müssen ja irgendwo sein.

Statt der extremen Hitze, die angekündigt war, empfingen uns schon heftige Regengüsse, Vorläufer des jetzt so langsam einsetzenden Monsuns. Es ist unglaublich, wie schnell das Wasser aus den Wolken förmlich schießt, sodass man zum Schirm aufspannen, wenn wir ihn denn gehabt hätten, gar nicht kommt. Aber die Klamotten trocknen schnell und alle anderen „Restaurierungsmaßnahmen“ (Haare etc.) werden hier sehr schnell sehr einfach, sodass die Mitnahme meiner Haarpflegeprodukte ungefähr so lustig ist, als hätte ich mir einen Beutel Reis mitgenommen, für alle Fälle.

Fünf Arbeitstage sind vergangen, das sind mindestens zehn Wiedergeburten, denn man muss täglich mit dem Auto bis zum Einsatzort eine Stunde hin und eine retour. Arbeitsmäßig sind die Tage gut gefüllt. Als Novum gibt es ein klimatisiertes Auto, das uns zum Zielort bringt, mit Patientenliege zum Krankentransport ausgestattet, auf der man sitzt, dadurch kommt man gut gekühlt, wenn auch etwas verbogen an. Die Patientenzahlen sind stattlich, geändert hat sich jedoch, dass die Patienten mit allerhand „Papers“ und Befunden kommen, in die Licht zu bringen ist. Aber es gibt auch die Anderen, die das erste Mal einen Arzt aufsuchen oder gebracht werden müssen und vor unseren Ambulanzen liegen und für eine kostenlose Behandlung dankbar sind. Oder zum Beispiel eine ganz arme Patientin, die Tränen in den Augen hat, weil wir ihr eine zusammengerollte Matratze und ein Kissen mitbringen. Auf jeden Fall empfinde ich die Arbeit als sinnvoll und nützlich, vielfältig und interessant. Und noch etwas hat sich nicht geändert: Die Herzlichkeit der Menschen (unseres Arbeitsteams) und die Freude beim Wiedersehen. Das lässt mich auch mit Freude in die zweite Woche gehen.

Die Zeit verfliegt

Obwohl man manchmal den Eindruck hat, dass das indische Zeitmanagement einen eigenen Rhythmus hat, verfliegt die Zeit und die Tage sind straff mit Arbeit ausgefüllt. Ein Arzt fehlt uns zurzeit und die langen Wege (mindestens 2 Stunden pro Tag) tun ein Übriges. Am ganzen Arbeitsprozedere hat sich nichts geändert, wir nehmen alles mobile Equipment in unseren Autos mit, es scheinen die gleichen Artikel zu sein wie vor vier Jahren und auch die Hütten im Slum sehen nicht besser aus, da kleine Renovierungsarbeiten immer von den Umwelteinflüssen (Hitze, Dreck, Wasser) erschlagen werden. Zweimal wöchentlich sind wir fast draußen auf dem Land, direkt an einer teils unbefestigten Straße, auf der ein Laster nach dem anderen in den Süden donnert, und uns zu einer Art Würstchen im Schlafrock mutieren lässt.

Auch patientenseitig hat sich nicht viel geändert, barfuß oder in abgelaufenen Schlappen kommend oder mit dem indischen Krankentransport für die armen Leute: Fahrrad mit angehängter Bretterauflage, auf der man sonst Gemüse zum Markt transportiert. Und dann das Stempeln der Patienten und damit das Festlegen derer, die drankommen können – geht leider häufig frustran für das Ende der Schlange aus, da es einfach zu viele sind. Auch frustran für unser Gemüt. Und hier fasziniert mich immer wieder die „indische Seele“, es gibt nach dem Cut bis auf Ausnahmen kaum ein Murren oder Aufbegehren, kommt man eben nächstes Mal wieder.

Fast Ähnliches empfinde ich beim Auto-, Taxi,- oder Toto – (kleines E- mobil) fahren, äußerlich das totale Chaos, Hupen, scheinbar regelloses Durcheinander; gestern hatten wir eine spürbare Kollision unseres Taxis mit anderem Auto – kurzes Innehalten und Checken – Auto fährt noch, also weiter, kein böses Wort, kein Schimpfen. Schlussendlich in jedem Falle aufatmen unsererseits, wenn man lebendig angekommen ist. Apropos lebendig, habe jetzt eine Strategie entwickelt, heil die Straße zu überqueren: Suche mir einen Inder (möglichst einen etwas Fülligen), der auch rüber muss und renne in seinem Schatten wie ein Hund an kurzer Leine dicht hinterher… Ich hoffe nur, dass sich das zu Hause wieder verliert.

Letzten Donnerstag gab es ein kleines Fest. Vom Inhalt eher unspektakulär. Einer der vielen indischen Götter – Jagannath – besucht mit seiner Schwester seine Tante. Und nicht, wie ich dachte, dass dann jetzt so etwas kommt, wie – „er spendete Segen“, oder „er tat Gutes“, „heilte Kranke“, – nein!,- er isst eine ganze Woche lang und dann fährt er wieder nach Hause… Aber eigentlich sympathisch… Kinder waren zu diesem Zweck mit kleinen selbstgebauten Wagen unterwegs, angefüllt mit Süßigkeiten. Ende nächster Woche geht das Fest zu Ende und die Wagen werden dann dem heiligen Fluss geopfert. Mal sehen, ob das der Abwasserkanal hinter unseren Häusern ist. Ich werde berichten.

Ein bequemer Gott

Ob das nun das Wichtigste ist, weiß ich nicht, aber wir waren stehen geblieben bei dem Gott Jagannath, den man feiert, weil der sich eine Woche von seiner Tante bekochen lässt… Würde bei uns nicht so allgemeinen Zuspruch auslösen und auch hier ist das Ende recht sang- und klanglos ausgegangen, man hat die vielen Wagen zum Glück nicht im Fluss und auch nicht im Abwasserkanal schwimmen sehen, vielleicht ein ganz toller Schritt in Richtung Wiederverwertung im nächsten Jahr. Denn das hiesige Aufkommen von Müll ist unglaublich, es wird viel produziert und konsumiert und entsprechend viel weggeschmissen. Das landet natürlich in erster Linie auf der Straße, wird zusammengeschoben und auf dafür vorgesehenen Plätzen am Straßenrand gelagert und irgendwann abtransportiert. Solange stapfen darin Kühe und scharren Hühner. Die Milch (wenn es denn Milchkühe sind) und die Eier müssten wohl nach Plastik schmecken. Weiterer Glanzpunkt der Straße sind die Abwasserkanäle rechts und links, mit Betonplatten abgedeckt, leider unvollständig und lückenhaft – somit wird die Illusion von Gehsteigen schnell erschlagen und man sollte vorsichtig sein, nicht darinnen zu verschwinden.

Das Wetter in Kalkutta hat sich wieder aufgeheizt, im Gegensatz zum Norden, wo Überschwemmungen wüten, ist es hier so trocken wie schon lange nicht mehr, vom Schwitzen abgesehen, bringt das die Farmer mit ihrer Reisernte in arge Probleme. Bezüglich der Arbeit schreibe ich das nächste Mal wieder, ich hatte die duldsame indische Seele gerühmt,- aber wenn es mal losgeht, ist das Geschrei kaum zu bremsen und wir hätten fast die Segel an einem Arbeitstag gestrichen. An den außerdienstlichen Unternehmungen sind das Gefährlichste die Taxifahrten, ich frag mich, ob man für so eine indische Driver’s licence lesen können muss, dem letzten Fahrer habe ich die Schilder vorlesen müssen, obwohl diese mit riesengroßen Lettern bedruckt waren, – oder lag es an den Augen?

Letztes Wochenende hatten wir eine sehr schöne Unternehmung, waren mit den (nicht mehr infektiösen) Kindern unserer Tuberkulose-Station und Teilen unseres Staffs im Nicopark, einer Art Rummel-Unterhaltungspark mit großer Wasseranlage. Die Mädels hatten schon Stunden vorher zu tun, sich zu schminken, ihre schönsten Kleidchen anzuziehen und sich in der Tat, oft viel zu große, goldene Schuhe an die Füße zu stecken. Im Angesicht des Wassers war das alles vergessen, die Kinder wie die Erwachsenen in voller Montur im Wasser verschwunden, der Lack und die Schminke ab – dafür aber „das dahinter“ angefüllt mit hellster Freude! Irgendwann haben wir sie dann aus dem Wasser gefischt, auch alle gefunden und es ging etwas beschaulicher mit einem alten Karussell weiter, mit diesen sich hoch und runter bewegenden Pferden – das war die nächste Überraschung – auf den Pferden saßen mehr Erwachsene als Kinder und strahlten und hatten ein riesengroßes Vergnügen.

Dankbarkeit auf allen Ebenen

Die Zeit fliegt und bald bin ich in der letzten Woche angekommen. Es ist nichts Spektakuläres passiert und das ist auch gut so, denn der normale indische Alltag reicht völlig. Letztes Wochenende bin ich Bus gefahren, da entspricht eine Fahrt mindestens zwei Wiedergeburten, aber zum Glück steht überall am Straßenrand „save drive, save life“ – bestimmt ist das in einer ruhigen Minute auch für den Busfahrer eine Empfehlung.

Unser Behandlungsspektrum ist breit gefächert. Da sind die Patienten mit den vielen Papieren, die alles irgendwo in Krankenhäusern, bei den sogenannten Local Doctors oder bei Quacksalbern, haben machen lassen. Unsere Aufgabe ist es, sich durch die teilweise etwas abgeranzten bengalischen Schriftstücke zu kämpfen und manchmal nur das zu erklären, was die andern angeordnet haben und dann die entsprechende Medizin zu verschreiben, weil das Geld dafür dann doch nicht reicht. Viele Untersuchungen bis zum CT und MRT gehen auf Staatskosten, das alles zusammenzubringen, ist das Problem.

Daneben gibt es die wirklich zahlreichen schwerkranken Patienten, unglaublich viel Schlaganfallpatienten, die oft auf so einem Karren antransportiert werden und dann in rührender Weise in unsere Sprechzimmer von den Kindern oder Enkeln geschleppt und auf einen winzigen Hocker gesetzt werden. Ein Rollstuhl ist kaum zu bezahlen. Physiotherapie? Keine lebenslange Behandlung, lediglich eine einzelne Stunde zur Anleitung von Übungen. Traurige Schicksale, ein Patient mit einem Hirntumor, dessen Frau die Familie nun über Wasser halten muss, – wie, weiß ich nicht, denn das kleine Business, Sari-Verkauf, das sie hatte und so gerne weiter hätte, kann sie wegen der Betreuung des Mannes und der Kinder nicht betreiben. Und trotzdem ist einerseits die Leidensfähigkeit der Patienten zu bewundern, aber auch trotzdem das Lachen und der Willen, auch in diesen Umständen leben zu wollen. Gestern war ein Patient/Metzger da, der hatte rechts nur noch vier Zehen, die große fehlte. Vorstellungsgrund war, dass auf die linke große Zehe ein Messer gefallen war, eine Woche zuvor und entsprechend sah die Wunde auch aus. Er lachte, ich weiß nicht, ob da das Wort Humor zutrifft, wohl kaum, aber ich weiß auch nicht, welches, es bleibt für uns nicht nachvollziehbar.

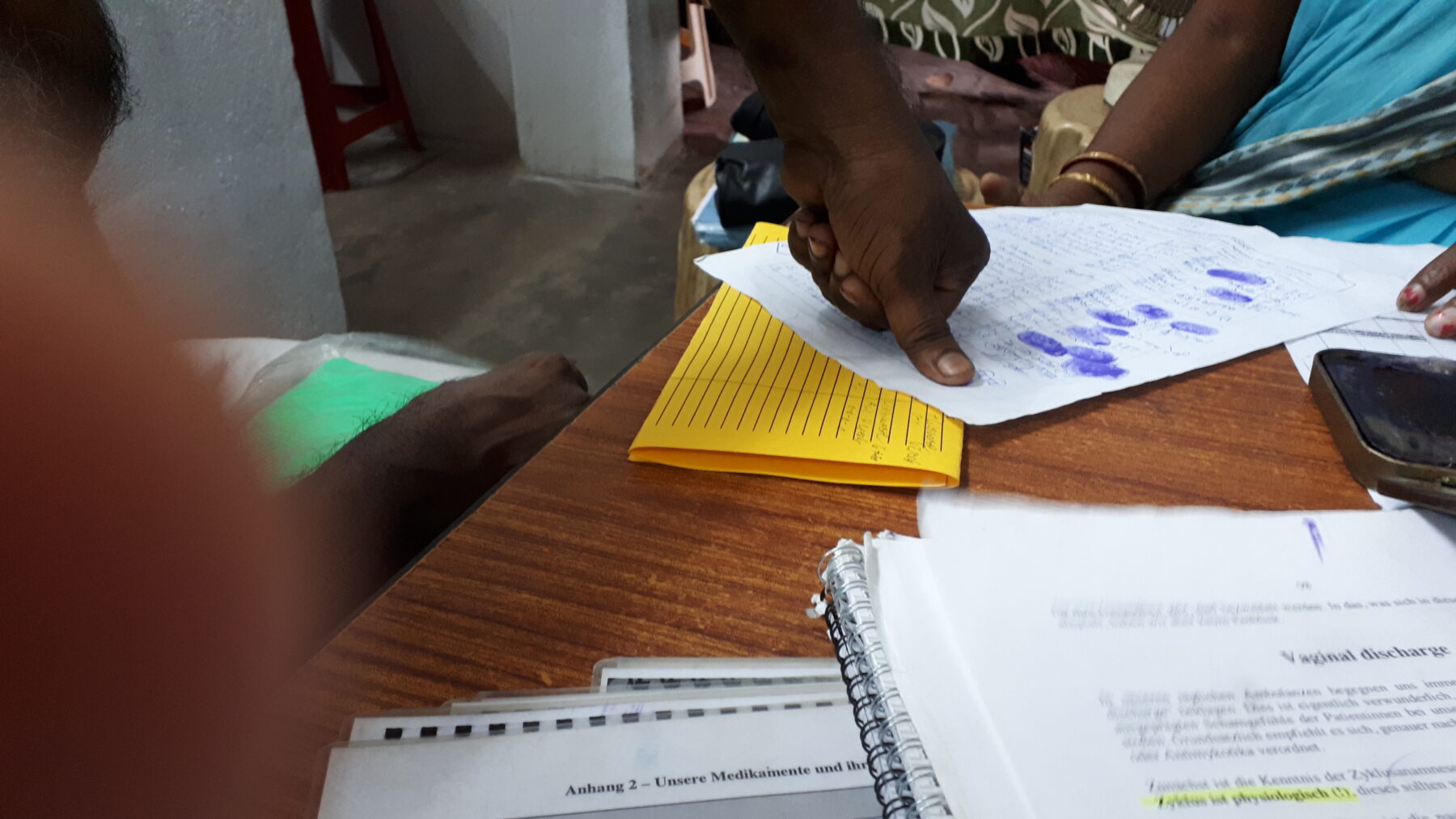

Im Moment verteilen wir wegen der steigenden Malariagefahr und des Denguefiebers Mosquitonetze. Die Ausgabe wird in die Behandlungskarte eingetragen und muss unterschrieben werden. Die meisten unserer älteren Patienten drücken dafür ihren linken Daumen in die Stempelfarbe und dann aufs Papier, die jüngeren schreiben ihren Namen. Rührend ist immer, wenn die Patienten dankbar unseren Raum verlassen, auch wenn man oft gar nicht so viel hat tun können, eben manchmal nur ein Netz, wofür auch immer. Und rührend ist, wenn sie uns durch ihre, irgendwie immer etwas zu großen indischen Brillen anschauen. Unsere Sprechzimmer? Da scheint mir die Entwicklung fast rückwärts zu gehen, na klar, der Zahn der Zeit nagt, Neues gibt’s kaum und macht vielleicht auch wenig Sinn. Kurz: Eng, dreckig, zugemüllt, finster und warm. Lustig ist das fast akrobatische Geschick, mit der die Übersetzerin den wüsten Schreibtisch verwaltet und auf Bergen von Stempelkissen, Blutdruckmanschetten und Papieren, Formulare ausfüllt. So, das für heute, in dem Sinne geht es morgen weiter.

Man nimmt vieles mit

An alle daheim die letzten Grüße aus Kalkutta und das sind wirklich die allerletzten. Letztes Wochenende waren wir im Rahmen von Hausbesuchen bei Tuberkulosepatienten in einem Gebiet – Pilkhana – unterwegs, das der Schauplatz des Romans von Dominique Lapiere „Stadt der Freude“ war. Das ist ein Slumgebiet, unterste Schiene eines Slums, bestehend aus hohen Steinhäusern, eng, dreckig, stickig, unglaublich, auf wie wenig Raum sich Menschen begrenzen müssen (der Durchschnitt an Wohnfläche für einen Bewohner Kalkuttas beträgt 1,5 Quadratmeter, und da sind die „Reichen“ mit drin). Zwischen den Häusern die Abwässer, sodass man kaum weiß, wo man hintreten soll, Müllhaufen und Misthaufen mit Hühnern und Hähnen, dazwischen kleine Märkte und Imbisse, und unglaublicher Weise überall Motorräder, mindestens genauso viel wie Kühe, und das sind nicht wenig. Alles keine Freude, es sind Bilder, die man hierlassen möchte, aber einem nicht aus dem Kopf gehen.

Aber auch Anderes geht einem nicht aus dem Kopf und das nimmt man gerne mit: Das Lachen der Menschen, trotz vielen harten Lebens, das dankbare, so typische Nicken der indischen Patienten, das bunte, lebendige Treiben auf den Straßen, auch das Hupen, wenn nur die Entfernung respektabel ist, die schöne farbenfrohe Kleidung der indischen Frauen. Und die Ausgelassenheit und Fröhlichkeit der indischen Kinder. Vorletzter Test heute Abend auf unserer Kinderstation im Hause, Figurenluftballons und Seifenblasen – Test voll bestanden. Morgen gibt es noch ein Eis. Da habe ich schon das „Thank you, Doc“ im Ohr… Und das nehme ich gerne mit! Und auch ich fahre nach diesem Einsatz mit Dankbarkeit nach Hause.

(13 Stimme(n), Durchschnittlich: 4,23 von 5)

(13 Stimme(n), Durchschnittlich: 4,23 von 5)

Schreiben Sie einen Kommentar